In Amateurastronomenkreisen erzählt man sich derzeit Wunderdinge über die seit einigen Jahren verfügbaren Duo-Schmalbandfilter, mit denen Astrofotografen inmitten von Berlin Ergebnisse erzielen, wie sie sonst nur unter dunklem Landhimmel möglich erschienen. Sie lassen – und das ist der Clou – gleichzeitig und ausschließlich das rote Emissionslicht von atomarem Wasserstoff (H-alpha) sowie das grün-türkisfarbene Licht von zweifach ionisiertem Sauerstoff (O-III) durch. Etliche Nebel da draußen emittieren genau diese Wellenlängen, so dass ihr Licht in Gänze den Kamerachip erreicht – nicht aber das allermeiste Streu- und Störlicht aus irdischen Quellen.

Meine Wahl fiel auf den L-eNhance von Optolong. Im Vergleich zum L-eXtreme hat er eine etwas größere Bandbreite und nimmt auch noch die neben O-III liegende H-beta-Linie mit, was manche als Nachteil empfinden. Ein Testbericht im Astrotreff zeigt aber keine nennenswerten Unterschiede, und so überwiegen für mich die Vorteile: mehr Licht auf dem Nachführchip der ASI ZWO Duo, günstigerer Preis, vielleicht etwas bessere Farben der im Kontinuum strahlenden Sterne – und ich bin ja kein Profiastronom, der O-III und H-beta trennen müsste.

Mit diesem Teil richtete ich einmal mehr mein Instrumentarium auf den in Nachbarschaft des offenen Haufens M 52 liegenden Blasennebel (NGC 7635):

Im Gegensatz zum letztjährigen Versuch mit der DSLR zeigt sich nun eine ausgedehnte rote H-alpha-Region. Ein näherer Blick auf den Blasennebel:

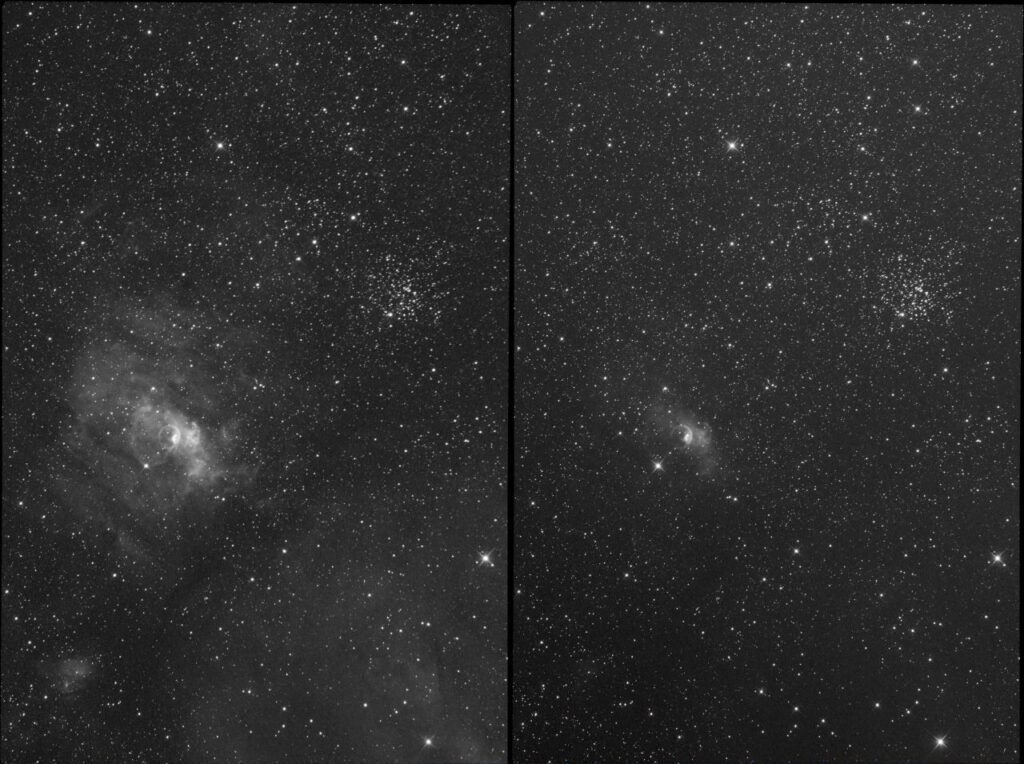

Hier ein Vergleich der beiden Wellenlängen in der monochromen unbearbeiteten Fassung (H-alpha links, O-III rechts):

In den ausgedehnten Wolken leuchtet kein Sauerstoff (rechts), bis auf den Blasennebel selbst. (Und, ja – ein Großteil davon dürfte auch noch H-beta sein.)

Splitter:

- Unkenrufen zum Trotz lässt der Filter genügend Licht durch, um die Nachführung mit dem Duo-Chip der ASI ZWO 2600 und PHD2 problemlos zu ermöglichen. Gut – wir sind bei dem Objekt in der Milchstraße, aber ich bin zuversichtlich, auch in leereren Gefilden adäquate Nachführsterne zu finden.

- Das Phänomen der „Zigarrensterne“ war zumindest teilweise auf den T2-Adapter im Komakorrektor zurückzuführen, der dem Nachführchip die Sicht behinderte, so dass dieser nur einen Teil der Öffnung sah. Das Ding kann man natürlich abschrauben, aber ganz obstruktionsfrei wird es nicht. Hier liegen dann wohl doch Einschränkungen im optischen Setup.

- Ob das der Grund dafür ist, dass das Guiding ein paar Aussetzer hatte? Bei näherer Betrachtung fallen auf dem Bild schon die eierförmigen Sterne auf. Am nächsten Tag lief es aber problemlos.

- Dieser brachte dann einen neuen Eintrag im Pannen-Almanach: In meinem mobilen Aufbau mache ich das Alignment mit Cartes du Ciel nur rudimentär. Beim Schwenk des Teleskops verwechsele ich dann offenbar Gamma Cas mit einem Nachbarstern. So verfehle ich den „Geist der Kassiopeia“ auf meinen Fotos. Das wäre mir früher mit manuellem Star-Hopping nicht passiert…

- Die „Arbeitszeit“ auf meinem Laptop ist jetzt von 18 bis 6 Uhr, innerhalb derer doch bitte keine Windows-Updates durchgeführt werden mögen.

- Auf der To-Do-Liste steht weiterhin die Rest-Koma in den Rändern der Bilder. Es sieht jetzt symmetrisch (schlecht) aus, so dass Verkippung wohl als Grund ausscheidet. Möglicherweise muss ich den Arbeitsabstand des Komakorrektors mal testen.